消化器内科について

消化器内科は、食道に始まり、胃腸などの消化管、およびそれに連なっている胆嚢や膵臓など、広く消化器領域の疾患に関し、内科的な診療を行う専門科です。下表にお示ししたように、腹痛や嘔吐、下痢、便秘をはじめとする消化器症状の際は、お気軽にご相談ください。

このようなときは消化器内科をご受診ください

- 胃の辺りが急に痛くなった

- 腹部の痛みが何度も繰り返される

- 空腹時にみぞおち付近が痛くなる

- 胃がもたれる

- 食べ物がのどを通らない

- 吐き気をもよおす

- 食後に背中が痛くなる

- 便秘がち

- 下痢を繰り返す

- 血便が出た

- 食欲がない

- 体重が急激に減少した

など

消化器内科で扱う主な疾患

逆流性食道炎

逆流性食道炎は、胃液や胃内で消化途中の食物が食道に逆流し、食道が炎症を起こしてびらんや潰瘍が起こってしまう病気です。主な原因は、胃から食道への逆流を防ぐ仕組みがうまく働かなくなること、胃酸の分泌が増え過ぎること、胃の内容物が食道に逆流して長く留まることなどです。これに伴い、胸やけ、酸っぱい液体が口まで上がってくる、胸が締め付けられるような痛み、咳などの症状が起こります。そのようなときは、問診や内視鏡検査などによって診断いたします。治療に関していうと、まずはお薬による治療を行います。さらに、食事などの生活習慣をアドバイスいたします。こうした治療によっても効果が得られないときは、手術が必要になることもあります。

胃・十二指腸潰瘍

胃・十二指腸潰瘍は、ピロリ菌の感染や痛み止めの薬などが原因となり、胃や十二指腸の粘膜のコーティングが壊れて傷ついてしまう病気です。主な症状は、みぞおちの痛み、胸やけ、お腹の張り、吐き気、嘔吐、吐血、黒色便などです。このようなときは、胃カメラ検査などを行って診断につなげます。治療についてですが、多くの場合は胃酸を中和する薬や胃酸の分泌を抑制する薬などで治すことができます。しかし、胃穿孔や十二指腸穿孔が起こったときは、手術や胃カメラによる緊急治療が必要になります。なお、胃・十二指腸潰瘍はピロリ菌が原因となることも多いです。そのため、ピロリ菌の検査をして陽性であれば、根本治療としての除菌をお勧めいたします。

ピロリ菌

ピロリ菌とは、正式名をヘリコバクター・ピロリといい、胃のなかに棲みつく細菌です。

かつて衛生環境が悪かった年代に感染している人が多く、年齢が下がるにつれて感染者は減少します。しかし幼児期感染するリスクが高く、箸などを共有したり、食べ物を噛んでから幼児に与えることなどにより感染することがあり、若い方の中にも感染者は一定数存在します。

ピロリ菌が原因となるおもな病気

- 慢性胃炎(萎縮性胃炎)

- 胃潰瘍、十二指腸潰瘍

- 胃がん

頻度の少ないその他の病気

- 胃MALToma

- 特発性血小板減少性紫斑病

ピロリ菌の検査

胃カメラで行う検査(培養法、迅速ウレアーゼ試験、組織検鏡法)と胃カメラを使わない検査(尿素呼気試験法、血液中抗体測定、糞便中抗原測定)があります。当院では組織検鏡法、血液中抗体測定、糞便中抗原測定を行っています。

名古屋市では年齢に応じて、検診でピロリ菌に関わる検査を行うことができます。ピロリ菌検査(血液検査):費用無料(20歳以上39歳以下の方)

胃がんリスク検査(血液検査):費用500円(40歳以上59歳以下の方)

詳しくは名古屋市の公式サイトをご覧ください

ピロリ菌の除菌治療

ピロリ菌治療は胃酸の分泌を抑制する薬と2種類の抗生物質を1週間服用します。(一次治療)

内服期間終了後4~8週で尿素呼気試験法を行い、除菌がうまくいったかどうかを確認します。

この治療で約8割の方が除菌に成功すると報告されています。

一次治療不成功の場合でも、二次治療できちんと内服できれば、多くの場合は除菌が成功すると報告されています。

ピロリ菌除菌治療が成功した場合も、胃がんになるリスクは完全には無くならないと言われています。除菌治療後も1~2年に1回程度は胃カメラを受けられることをお勧めしています。

胃がん

胃がんは、胃の壁の最も内側にある粘膜内の細胞が、何らかの原因でがん細胞に変化する病気です。日本人には非常に多くみられます。早期の胃がんは、それ自体による症状は無いため、多くは胃がん検診や人間ドックを受けた際に発見されます。毎年定期的に健康診断や胃がん検診を受けることが、胃がんの早期発見に最も重要なことです。早期胃がんの予後はとても良く、完全にがんを切除できた場合、治癒率は9割を超えますが、進行した場合は生命にかかわります。なお、当院での検査の結果、胃がんが強く疑われるときは、当院と提携している専門病院をご紹介いたします。

大腸がん

大腸がんは、腸の粘膜から発生する悪性腫瘍です。大腸がんのリスクが高くなる年齢は50代からですが、若年層でも発病する場合もあり、油断は禁物です。40歳以上の方は、定期的に人間ドックや大腸がん検診などを受けるようにしてください。なお、当院での検査の結果、大腸がんが強く疑われるときは、当院と提携している専門病院をご紹介いたします。

肝臓の病気について

肝臓は沈黙の臓器であり、病気があっても症状が出にくいとされています。言い換えれば症状が出現した時には病状がかなり進行した状態となってしまうため、病気の早期発見が重要となります。早期に異常を見つけるためには定期的に血液検査、超音波検査を受けることをお勧めします。

肝臓の主な疾患

- ウイルス性肝炎(特にB型、C型)

- 脂肪肝

- アルコール性肝障害

- 自己免疫性肝障害 など

※名古屋市では市内の協力医療機関でB型、C型肝炎ウイルス検査を無料で受けることができます。詳しくは名古屋市の公式サイトをご覧ください

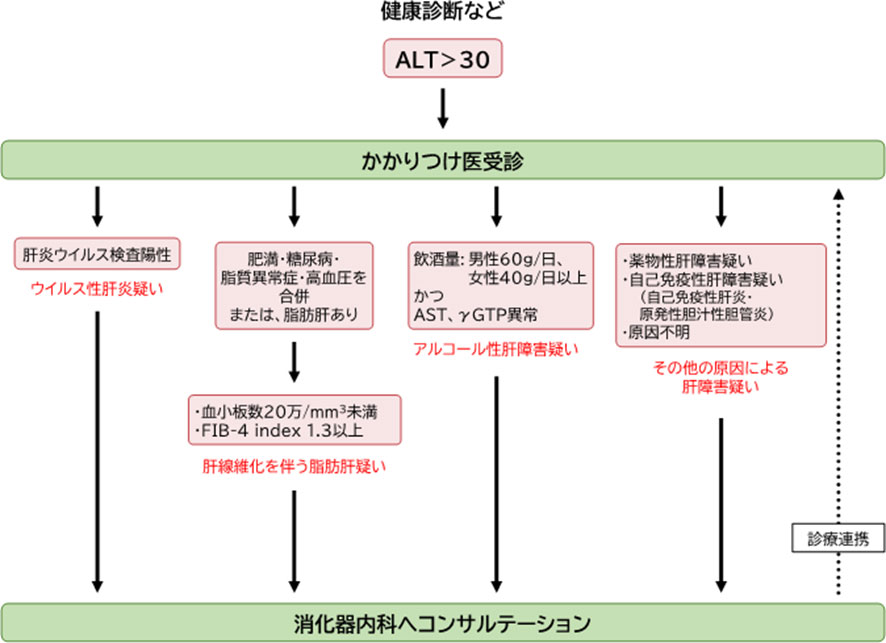

B型肝炎、C型肝炎については、薬による適切な治療が行われるようになり、特にC型肝炎から肝硬変、肝がんに進行する割合が減少しています。しかし近年生活習慣病を基盤とした脂肪肝が注目されており、この中には非アルコール性脂肪肝炎(NASH)から肝硬変に至る場合があるとされています。2023年6月に日本肝臓学会が開催され、血液検査で広く測定されているALT値を指標として肝疾患の早期発見・早期治療を目指す奈良宣言2023が発表されました。この中でALT>30が一つの目安とされています。当院には肝臓専門医が在籍しており、超音波検査で肝繊維化の指標となる肝硬度測定、脂肪肝の指標となるATIを測定することができます。健康診断で肝機能障害を指摘された場合はぜひご相談ください。